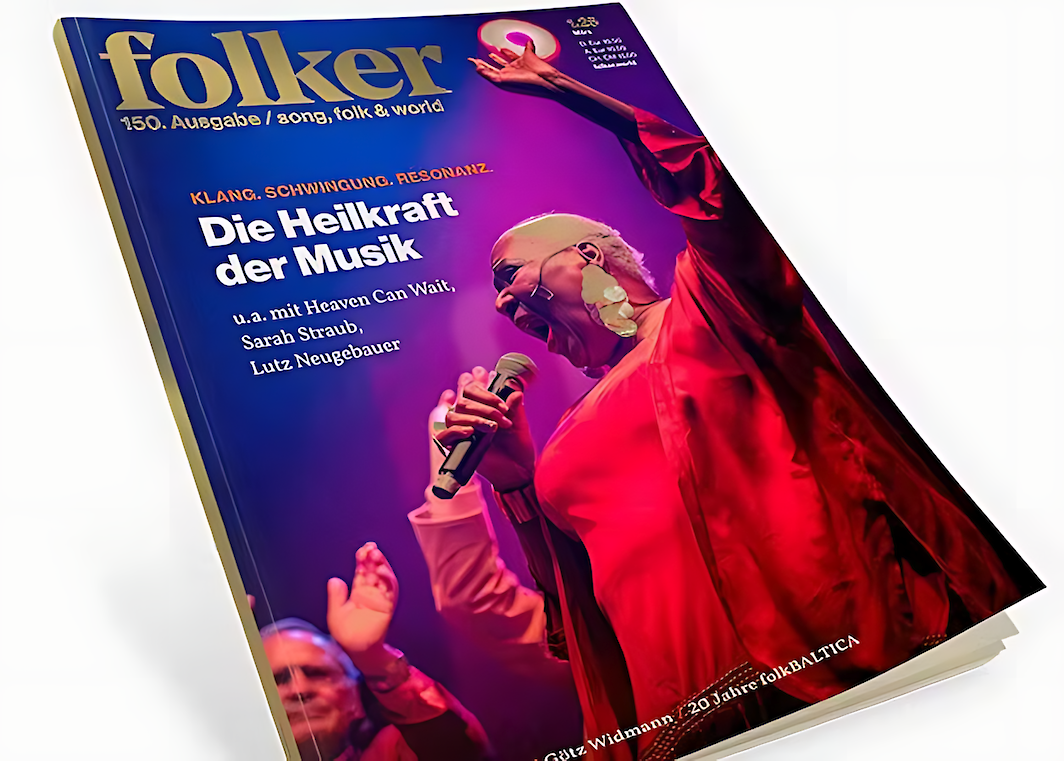

Die hiesige Folkszene ist, wenngleich eine Nische jenseits des musikalischen Mainstreams, sehr vielfältig: Irish und Deutsch-Folk, Mundart, Klezmer, Bluegrass, Bal Folk, Bordun, Mittelalter … Es gibt nur drei Institutionen, die das Potential haben, diese sehr unterschiedlichen Vorlieben zusammenzubringen: seit 1984 den Verein PROFOLK, seit 1991 das Festival in Rudolstadt, seit 1998 die Zeitschrift folker. Ende März erschien das 150. Heft. Gratulation! Aus langjähriger Erfahrung mit dem Fachmagazin empfehle ich: Lesen! Und am besten Abonnieren!

VON WOLFGANG LEYN

Ich gehöre zu den Abonnenten der ersten Stunde, also seit 1998, als folk-MICHEL (Bad Honnef) und Folksblatt (Leipzig) sich zusammenschlossen. Und ich habe es noch nie bereut. Ob es Menschen (außerhalb der Redaktion) gibt, die jedes Heft von A bis Z lesen, weiß ich nicht. Ich gehöre jedenfalls nicht dazu. Das aktuelle Heft hat ja immerhin fast 100 Seiten. Das Spektrum der Themen, die der folker aufgreift, ist groß, und das ist gut so. Natürlich interessiert mich nicht jedes gleichermaßen. Doch selbst die Artikel, die ich nur diagonal lese, sorgen für Orientierung. So nach der Devise „wat nich all jibt!“ Dasselbe gilt für die Rezensionen.

Lieblings-Rubriken

Unentbehrlich für mich ist Mike Kamps kluges, exzellent formuliertes Editorial. Nicht verzichten möchte ich auch auf den Nachrichtenüberblick aus der Szene. Beide stehen am Anfang des Hefts und meiner Lektüre. Als PROFOLK-Engagierter schaue ich regelmäßig, seit es ihn gibt, in den „Verbandskasten“. Jedes Mal lese ich die Rubriken „Ausklang“ und „Zugabe“ am Ende des Hefts, mit Bedauern die eine, amüsiert die andere. Gut gefällt mir die Schwerpunktsetzung der einzelnen folker-Ausgaben, diesmal ist es die „Heilkraft der Musik“. Das Thema wird weit weniger esoterisch abgehandelt, als ich befürchtet hatte.

Gut lesbare Texte…

Nur selten erscheint mir ein folker-Text zu lang, die Sprache ist in aller Regel gut verständlich, was gerade bei der Vorstellung außereuropäischer Musikstile und -instrumente nicht von Vornherein zu erwarten wäre. Das ist sicher auch ein Verdienst von Stefan Backes, der seit nunmehr zwei Jahrzehnten, über den dreimaligen Wechsel in der Chefredaktion hinweg, als Endredakteur dem Blatt den letzten Schliff verleiht, in Absprache mit der sechsköpfigen Inhaltsredaktion.

Stefan Backes (rechts) gratuliert Peggy Luck und Tim Liebert vom PROFOLK-Vorstand zum 40-jährigen Bestehen des Verbandes (Foto: Frank Reglin)

… abwechslungsreich gestaltet

Das Layout des folkers empfinde ich als angenehm. Die Doppelseite mit dem Heftüberblick wirkt luftig und übersichtlich, die Kleinschreibung der Rubrik-Überschriften und das Rot der Hauptüberschriften dort erleichtert die schnelle Orientierung. Im Heftinneren sind die Textblöcke meist dreispaltig gesetzt, dazwischen auch mal zweispaltig, dann wieder farblich unterlegt. Das sorgt für Abwechslung. Ebenso wie die unterschiedlichen Schriftarten bei Überschiften, Zitaten usw. Bilder gefallen mir dann am besten, wenn sie mit der Spaltenbreite korrespondieren. Der Schriftgrad der Texte sollte nicht kleiner sein, andernfalls litte darunter die Lesbarkeit.

Synergien zwischen Print und Online

Kurz gesagt, es ist ein Segen, dass es den folker noch gibt. Oder besser: wieder – dank Verlagswechsel 2021 zur fortes medien GmbH und dem Crowdfunding Ende 2023. Als Printausgabe ist er inzwischen so gut wie allein auf dem Markt, seitdem das Musikblatt von dort verschwunden ist. Wichtige Synergieeffekte entstehen durch die Kooperation mit der digitalen folker.world, die zum einen aktueller sein kann (und auch ist) als das gedruckte Heft, zum anderen aber auch mal die Lang-Variante eines Artikels bringen kann.

Jüngere Leserschaft durch jüngeren Autorenkreis?

Ich wünsche dem folker-Team weiter ein glückliches Händchen bei der Themenwahl, beim Finden von und Arbeiten mit Autorinnen und Autoren, außerdem gute Ideen fürs Gewinnen neuer Abonnenten. Eine Möglichkeit wäre vielleicht, wenn im Heft mehr junge Menschen schreiben würden. In der Bal-Folk-Szene und der Ethno-Camp-Szene sind nach meiner Beobachtung allerhand von ihnen aktiv. Bei Themen wie „Folk und Digitalisierung“ sind sie vermutlich kompetenter als wir Älteren – Stichwort Social Media, Stichwort Stream statt Tonträger…